【説得力が劇的に変わる】上司に刺さるパワポ報告書7つの作法

25 分で読めます — by Risa Abe

報告書の内容が正確であっても、PowerPointの見せ方ひとつで評価は大きく変わります。上司が理解しやすく、即座に意思決定できるスライド構成には、共通する「型」があります。

本記事では、認知心理学や実務データをベースに、視線誘導やメッセージ設計、グラフ選定など、説得力を最大化する7つのポイントを解説します。

「わかりやすいパワポ報告書」の作り方にお悩みの方は、ぜひ参考にご覧ください。

「正確に伝える」パワポ報告書が

あなたの評価を左右する

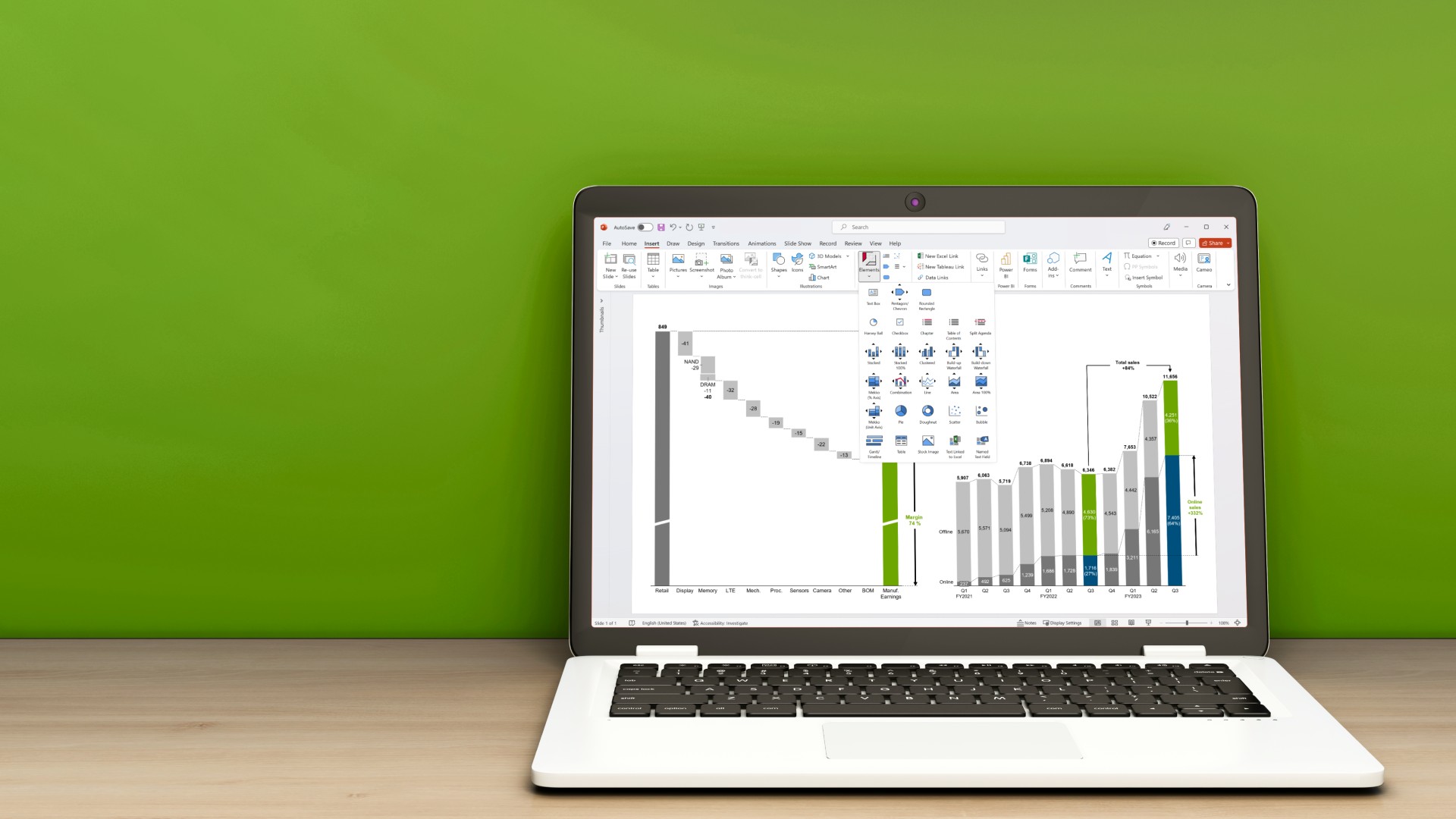

PowerPointは単なるビジュアルツールではなく、情報の「理解速度」と「判断精度」を高めるために活用するものです。視覚資料はテキストだけの報告書に比べて、情報処理速度を大幅に引き上げてくれます。

とはいえ、見た目が整っているだけでは、情報を正確に伝える用途としては不十分です。論点がバラバラ、数字の羅列、フォントや配色が乱れているなどの不備があると、報告書の質を下げてしまい、上司の判断を迷わせる原因になります。

パワポ報告書を作成するための7つのコツ

パワポ報告書を作る際は、伝えたい情報を正確に伝えるためのさまざまな工夫を凝らす必要があります。ここでは、「意図が伝わりにくい報告書」の典型例を分析し、その解決策となる7つのパワポ作成術を解説します。

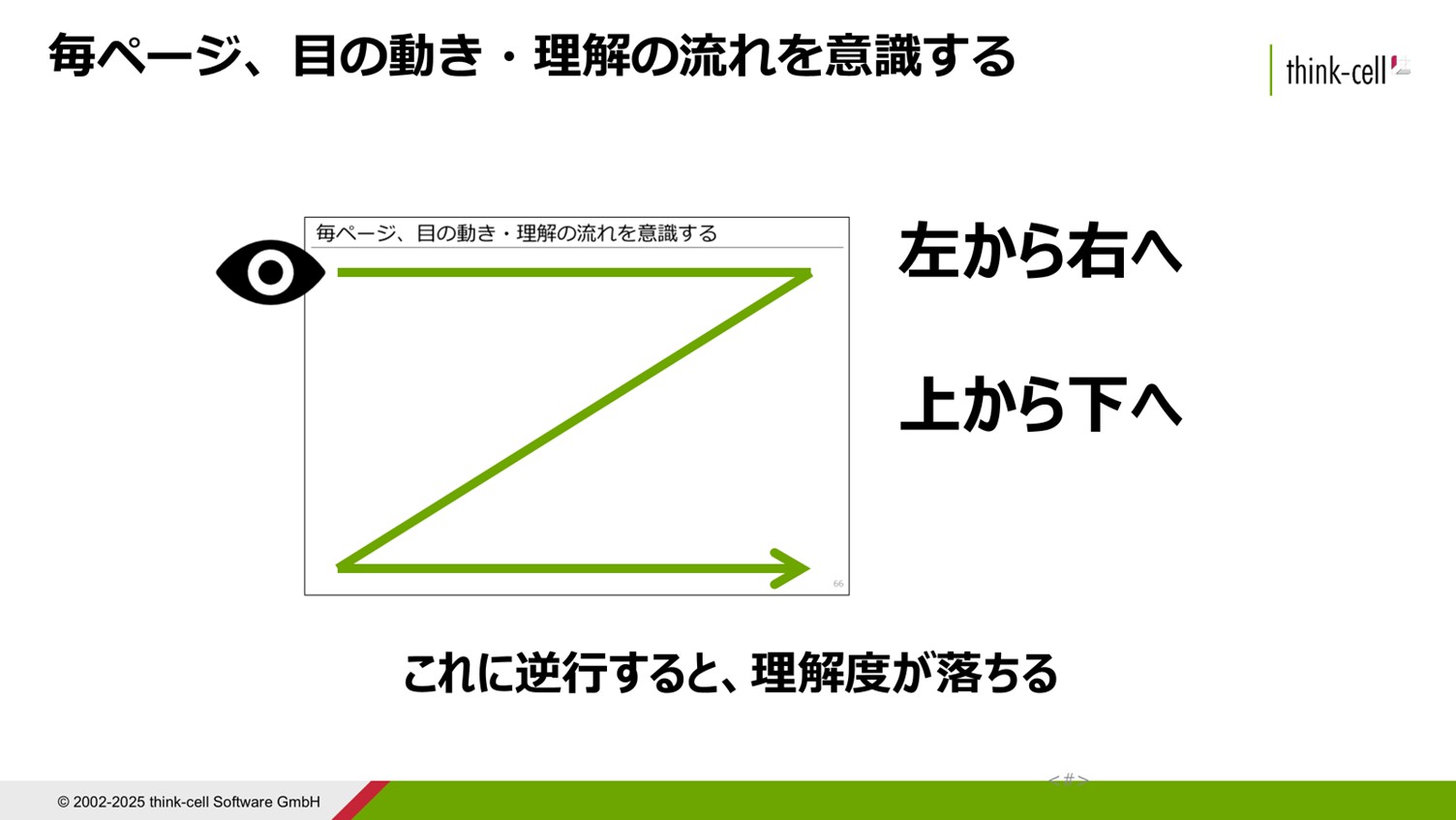

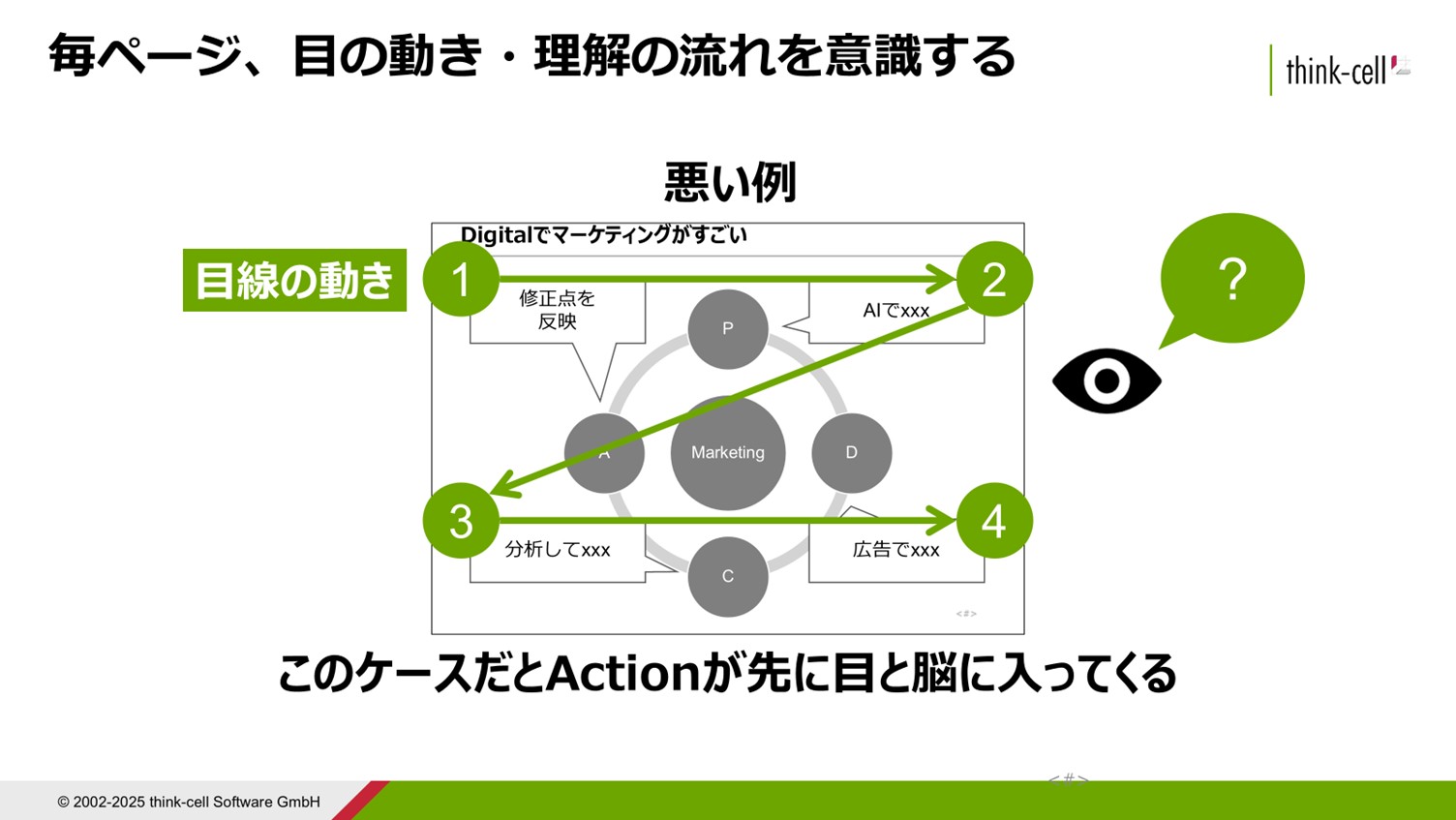

1. 目線誘導レイアウト「左上→右下の黄金導線」を意識

上記のように、人間の視線は「左から右」「上から下」へ自然と流れる仕組みになっています。そのため、情報配置がこの導線に沿っていないスライドは理解しづらくなります。

そのため、報告書スライドでは特に、毎ページの目の動きと理解の流れを意識する必要があります。特に、メインメッセージは左上に固定し、その下にファクトやグラフを配置する構造が有効です。

think-cell「ライブラリ」には、この原則を反映したテンプレートが豊富に揃っており、誰でも直感的に使える設計となっています。

パワポ拡張ツール「think-cell」は、250種類以上のビジネススライドテンプレートをパワポ内で提供します。戦略コンサルタントご用達ツールであり、元トップコンサル出身のthink-cell社員が作成した、ロジカルで複雑なスライドやデータでメッセージを伝えるグラフスライドが豊富に含まれています!

具体的な例を挙げるために、あなたがマーケティング部門で各PDCAについて報告・ディスカッションしている会議に参加している場面を想定してみましょう。

下記のスライドのように、Action(ここでは「修正点を反映」)が先に来ると読み手は混乱しやすいです。

「結果(結論)→理由→施策(アクション)」へ並び替えることで、読み手の理解を深めましょう。

「改善施策→結果→背景理由」という並びで構成されていたスライドを、「結果(結論)→理由→施策(アクション)」に再構成するだけで、読み手は最初の5秒で論点をつかめるようになります。

2. ワンスライド・ワンメッセージを徹底する

1枚のスライドに複数の主張を詰め込むと、受け手の判断が鈍り、意思決定に必要な情報を見落とす可能性が高まります。

そのため、1スライドに込めるメッセージは1つに絞るのが原則です。

複数のポイントを伝える必要がある場合は

「サブメッセージを視覚的にトーンダウンする」か

「スライドを分割して整理する」方法が推奨されます。

前者は色の濃淡やフォントサイズで主従関係を明確にし、後者は構成上の重複を防いで整理された流れを作れます。

全体スライドの数が増えることは気にしなくてもよいです。

とにかく、一枚のスライドで、伝えるべき内容を1つに絞ることで、上司は即座に「何を伝えたいか」を理解でき、報告の目的が明確に伝わります。

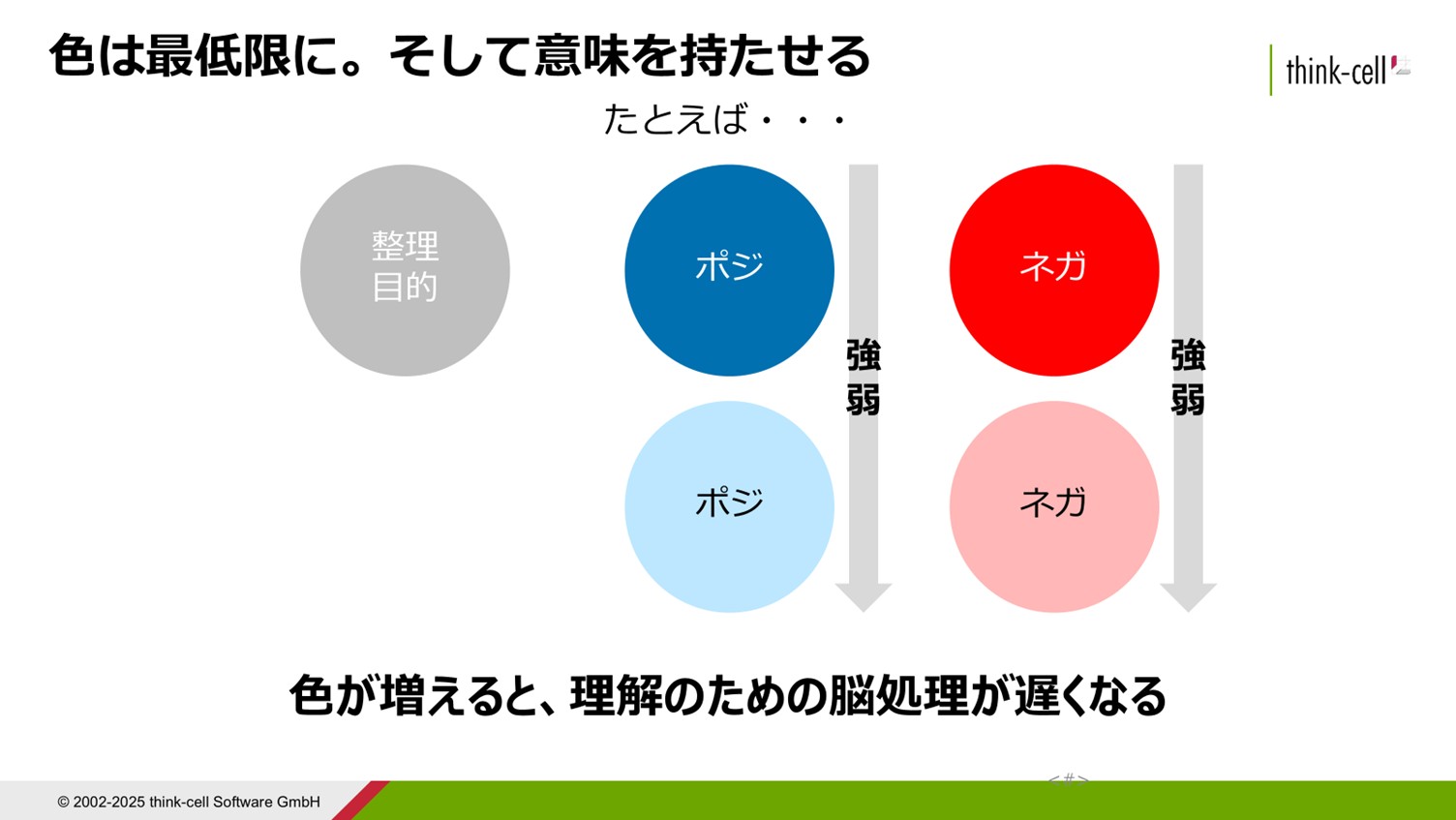

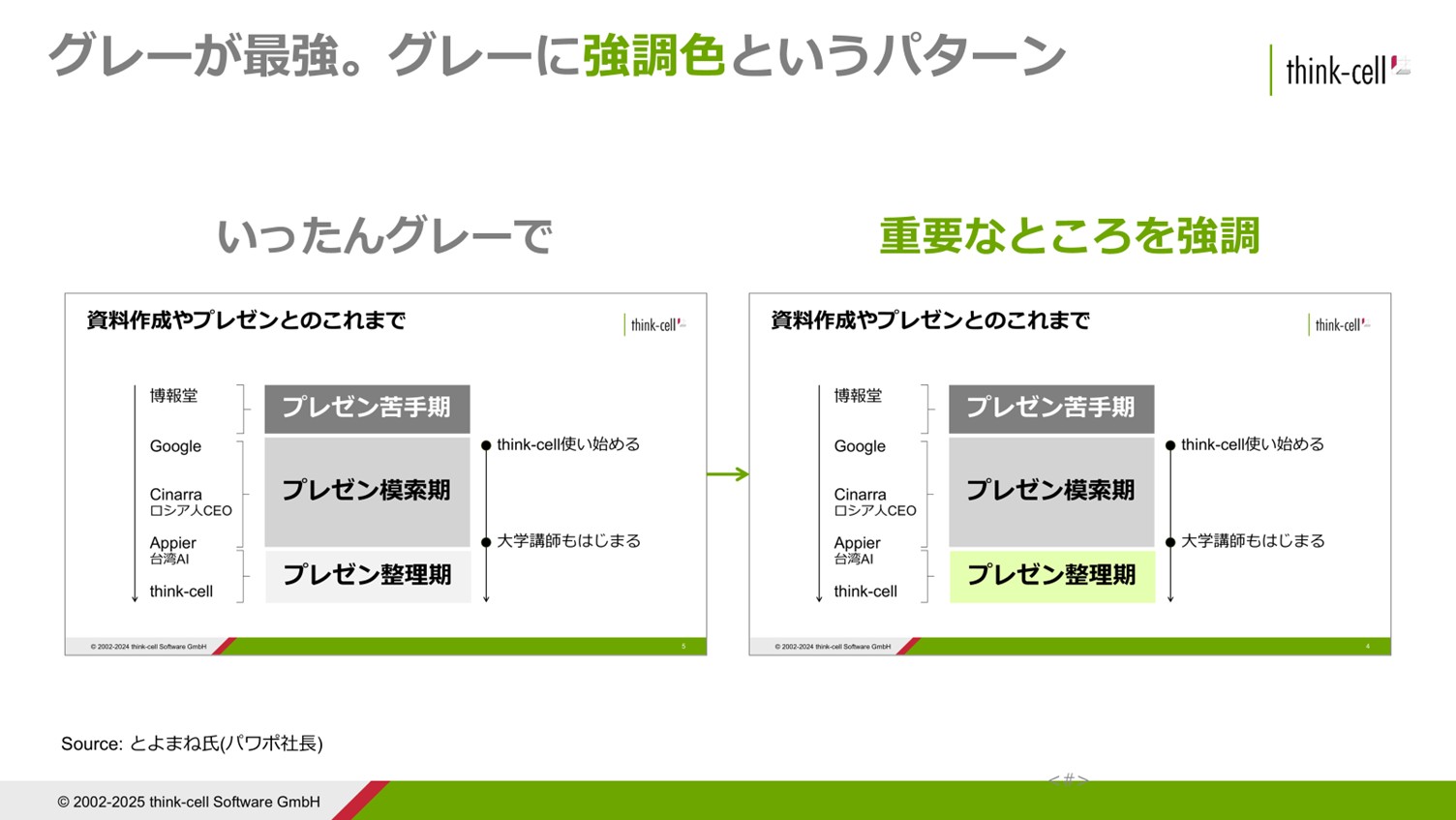

3. 色・フォントの統一で「脳内検索時間」を時短

スライド資料における色やフォントの乱用は、視認性の低下だけでなく、情報の重要度を読み取る妨げにもなります。

上記は、不要な色彩が読解の妨げになる例を示した図です。このように、ビジネス報告書においては「統一感の演出」が重要です。

実際、認知心理学では「統一されたデザインは、情報の処理コストを下げ、理解までの時間を短縮する」とされており、特にグレー基調+強調色1色の構成がもっとも視線誘導に効果的であるとされています。

フォントも同様であり、資料全体に同じ書体とサイズを使うことで、読み手の目が迷わず、ストレスなくメッセージを受け取れるようになります。

社内テンプレートを整備し、強調箇所と通常テキストを分けるスタイルを定めておくことで、担当者ごとのバラつきを抑えられ、資料全体の信頼性と洗練度が向上します。

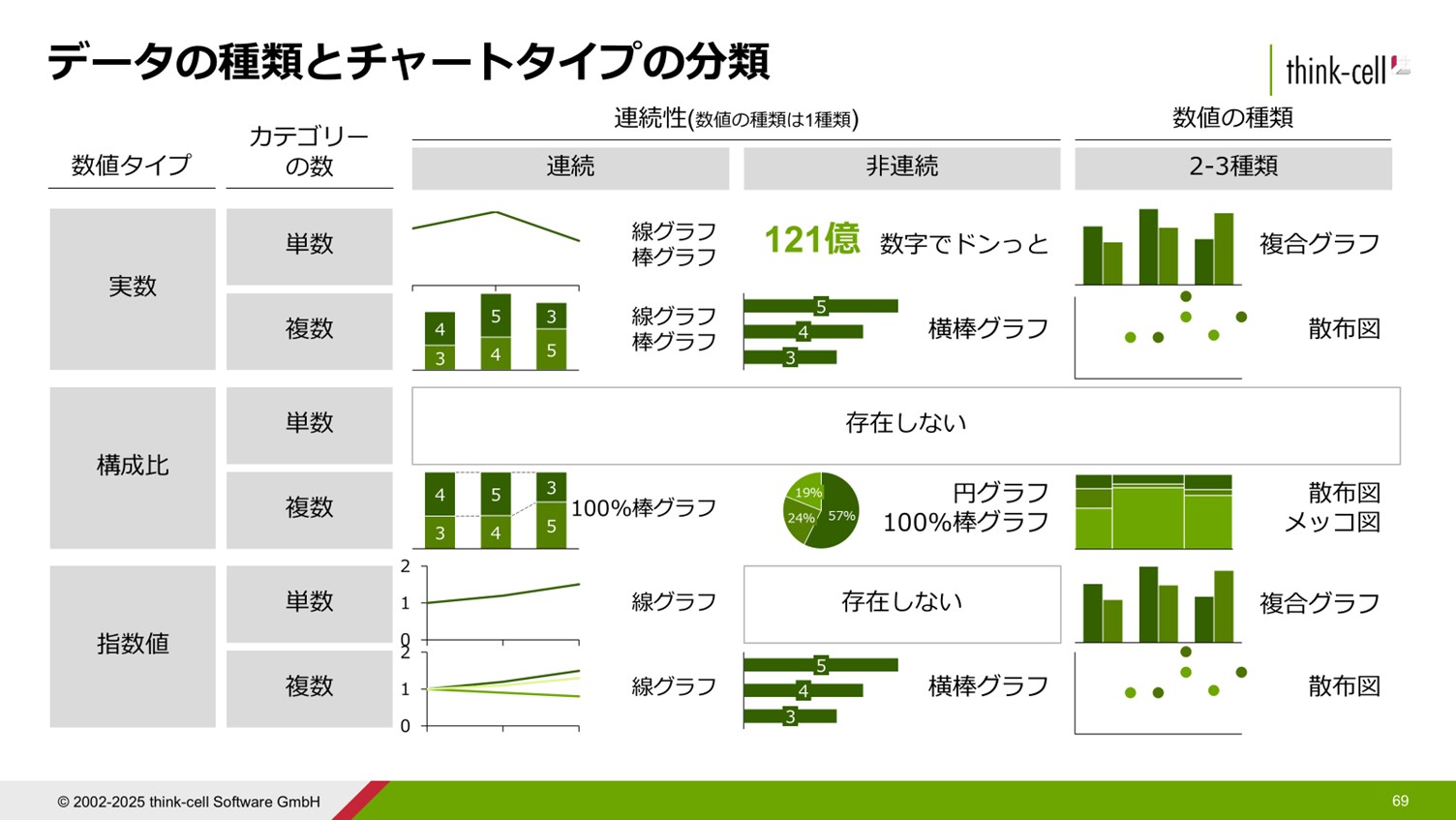

4. データ可視化:数字タイプ別「最速チャート選択表」

データを並べるだけのただの表ではなく、グラフ化してスライドに落とし込んだ方がいいとよく聞くが、、、

「この数字はどうやって可視化するのが、一番効果的なのだろう?」と

悩んだ経験をお持ちの方は多いでしょう。

データの種類に応じた最適なグラフの選定は、読み手の意思決定スピードを大きく左右します。

上記は、データの種類とチャートタイプの分類を表した「最速で使うべきチャートがわかる便利表」です。

たとえば、「実数×非連続」のデータなら横棒グラフ、「構成比×連続推移」であれば100%積み上げ棒グラフが適していることが分かります。

think-cellライブラリでは、様々なビジネスシーンに応じたスライドテンプレートが複数提供されており、たとえば「売上×利益」の複合棒グラフや、「労働時間×時給」の散布図など、実務に直結する図表をそのまま活用できます。グラフ選定で迷った際は、この用途別テンプレートを使うことで、データの伝達精度が飛躍的に向上します。

また、読者の目線が自然に重要ポイントへ誘導されるよう、凡例や注釈の配置にも気を配ることが重要です。

パワポ拡張ツール「think-cell」を利用すると、スライドにメッセ-ジ性を加工するためのグラフ編集作業も超直感的に誰でも操作が行えます。複雑なグラフの作成~その加工まで説得力のあるスライド作成には欠かせません。

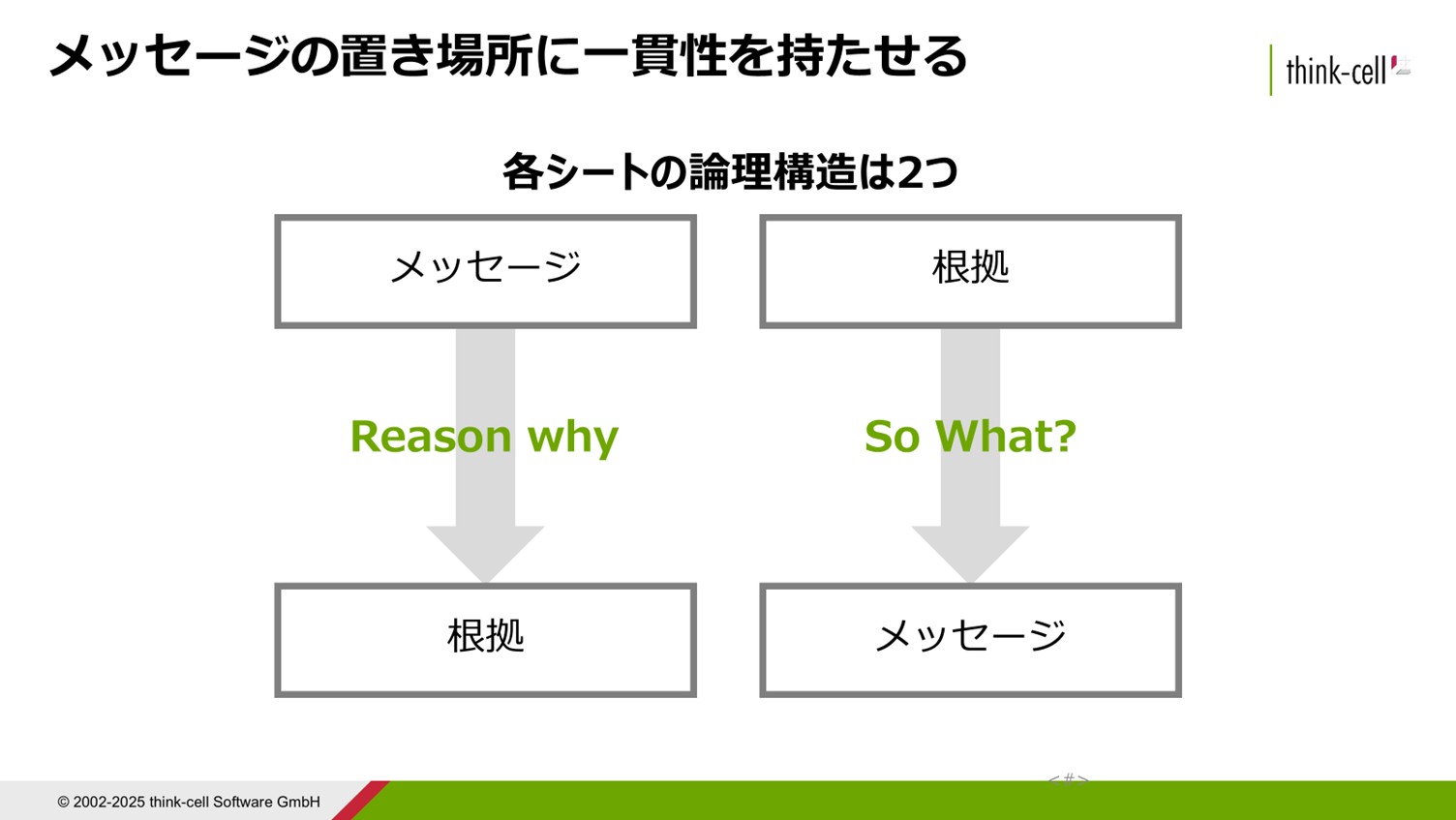

5. メッセージとファクトの二段構造で「なぜ」を先出し

読み手に「この情報は重要だ」と認識させるためには、スライド冒頭にメッセージを明確に掲げる必要があります。

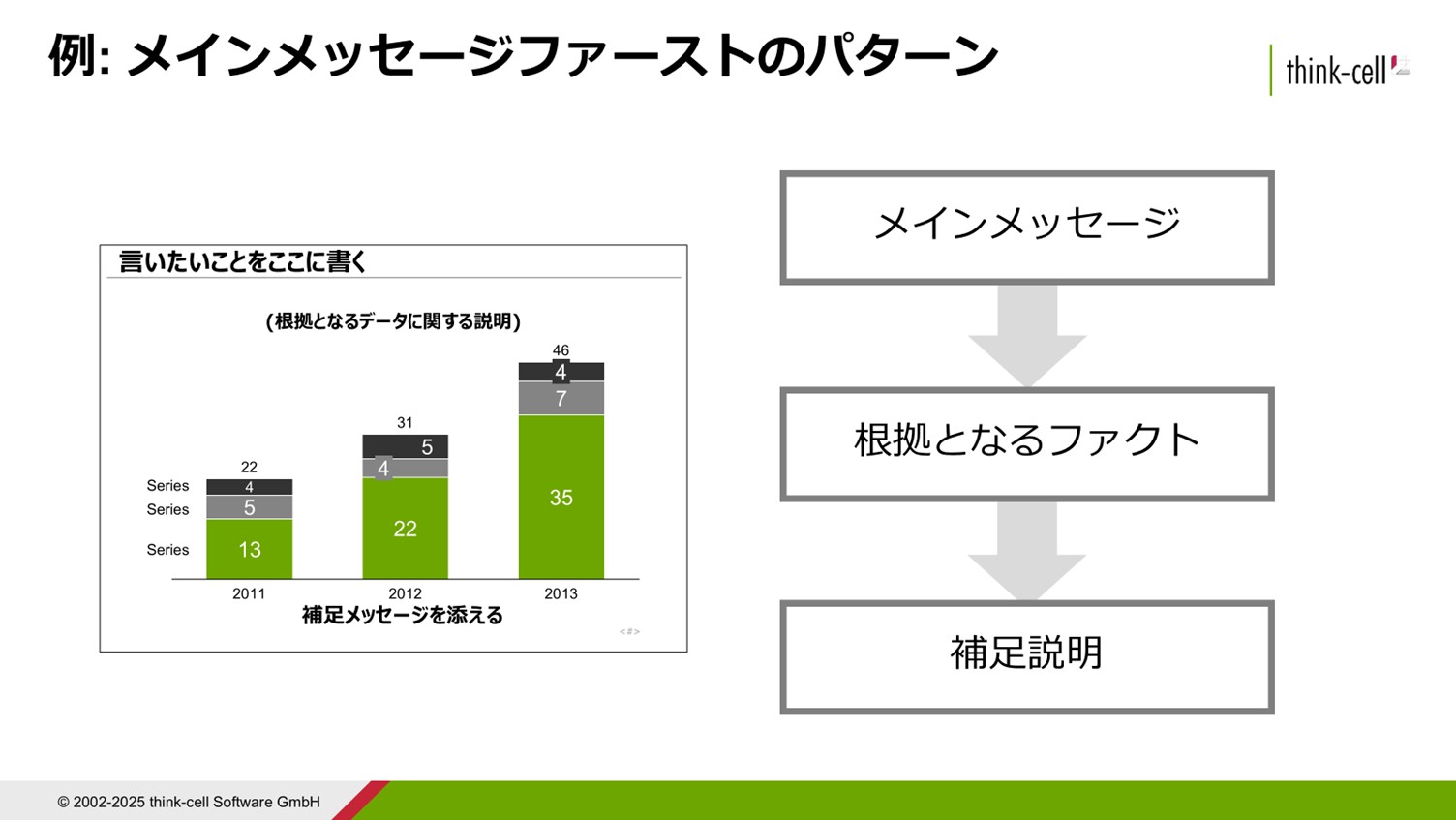

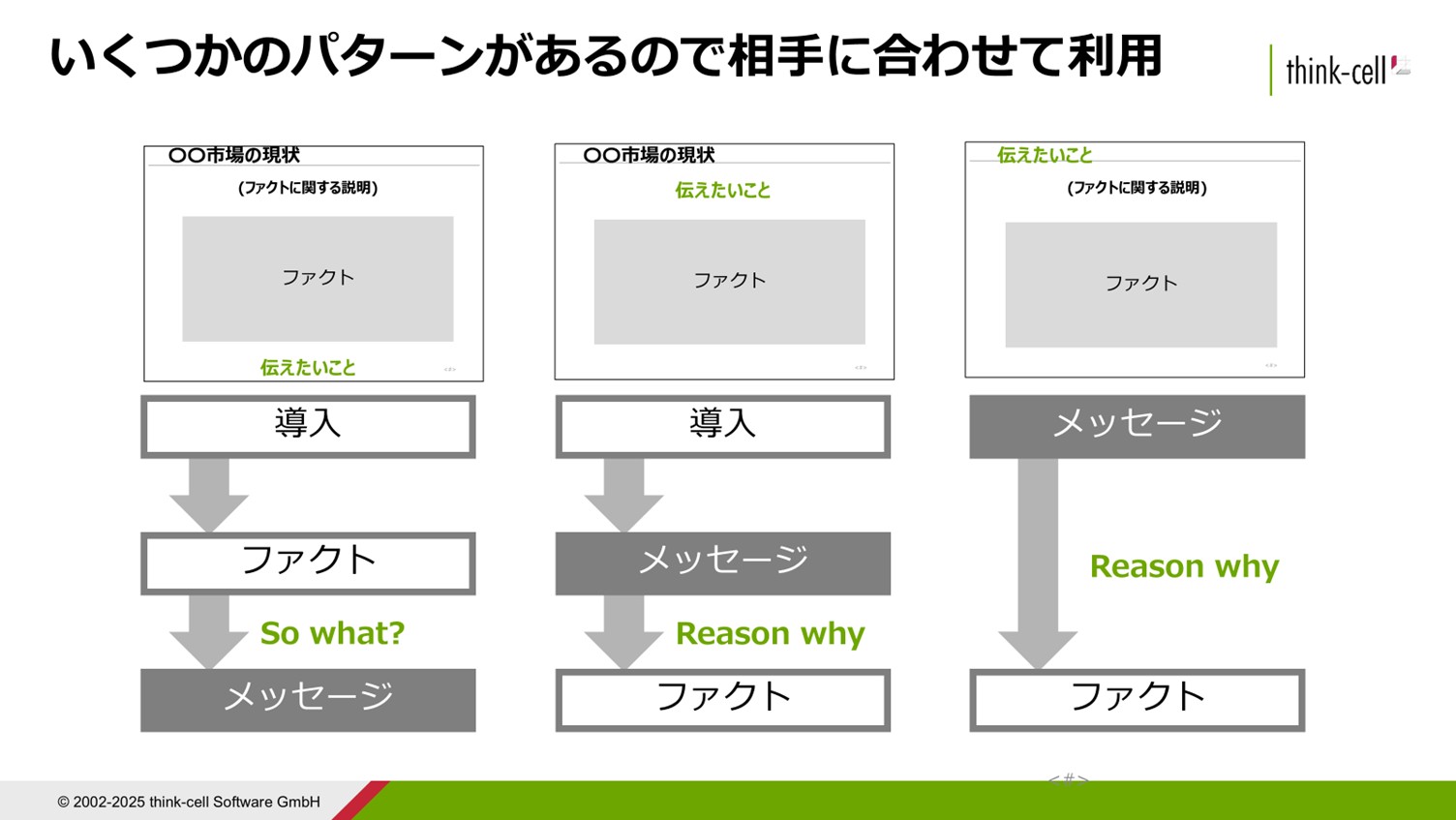

具体的には、上記のようにスライド上部に要点(Why/So What)を大きく配置し、その下に証拠データやグラフを補足的に添えるレイアウトが理想的です。

上記は、メインメッセージを上部に置き、根拠となるファクトを述べ、最後に補足説明を入れるスライドの例となっています。

メッセージの伝え方はいくつかのパターンがあるため、読み手に合わせて適切なものを利用すると良いでしょう。

think-cellライブラリでは、お気に入りのスライドやよく使うスライドをパワポ内ですぐ呼び出せるように設定することが可能なため、このような構造スライドを手間なく作成またはいつでもワンクリックで利用することができます。上段にキャッチフレーズや結論、下段に証拠データを整理して配置することで、資料全体の論理性と説得力が飛躍的に向上します。

人間の脳がわかりやすい構造となっているスライドを使用してプレゼン資料を作成すると、読み手の理解がスムーズで、理解の先にあるビジネスシーンで重要な「判断」に集中できます。

また、不明瞭な点を質問して理解を確かめるための時間が減り、会議時間自体の削減にもつながります。

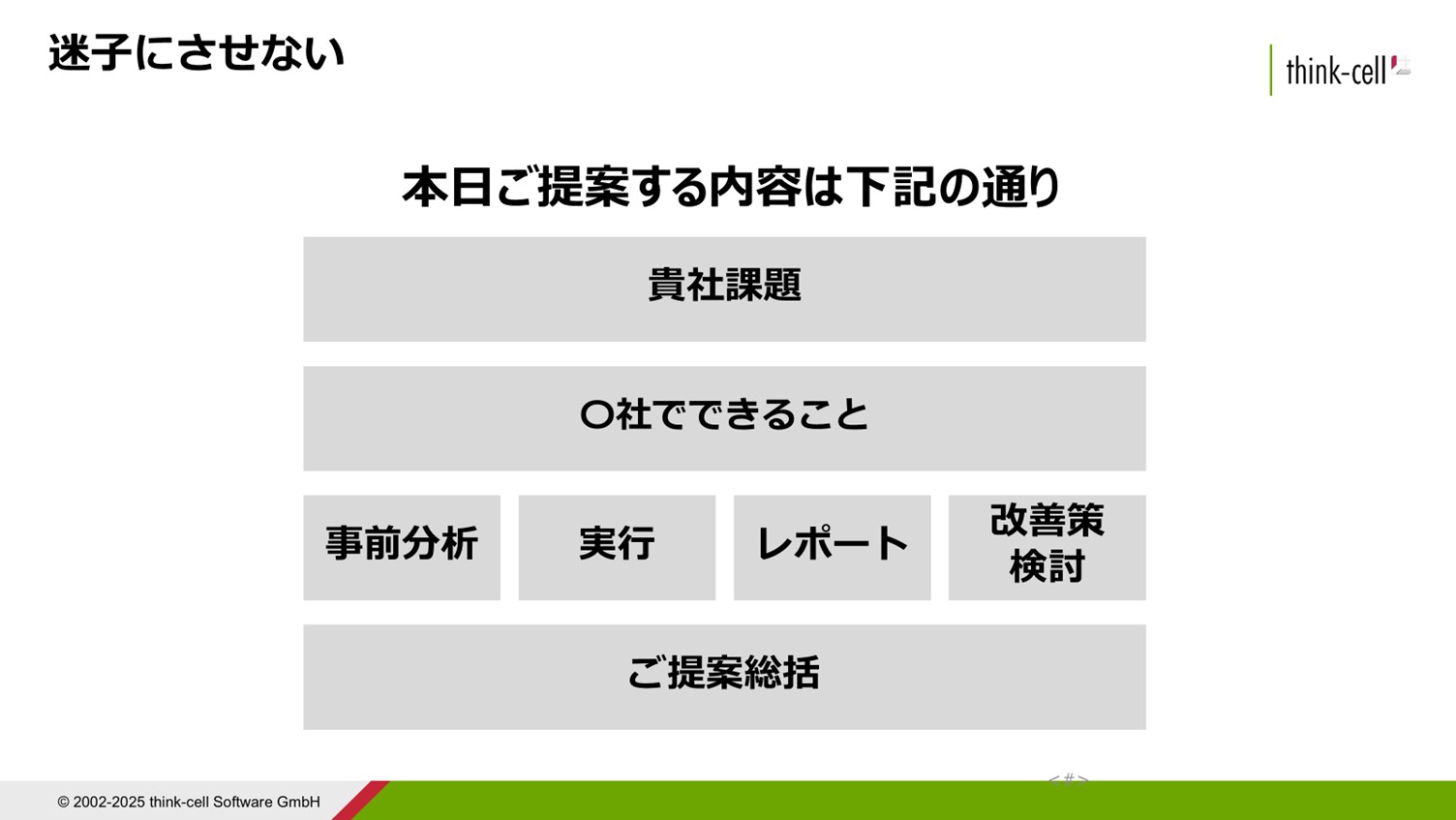

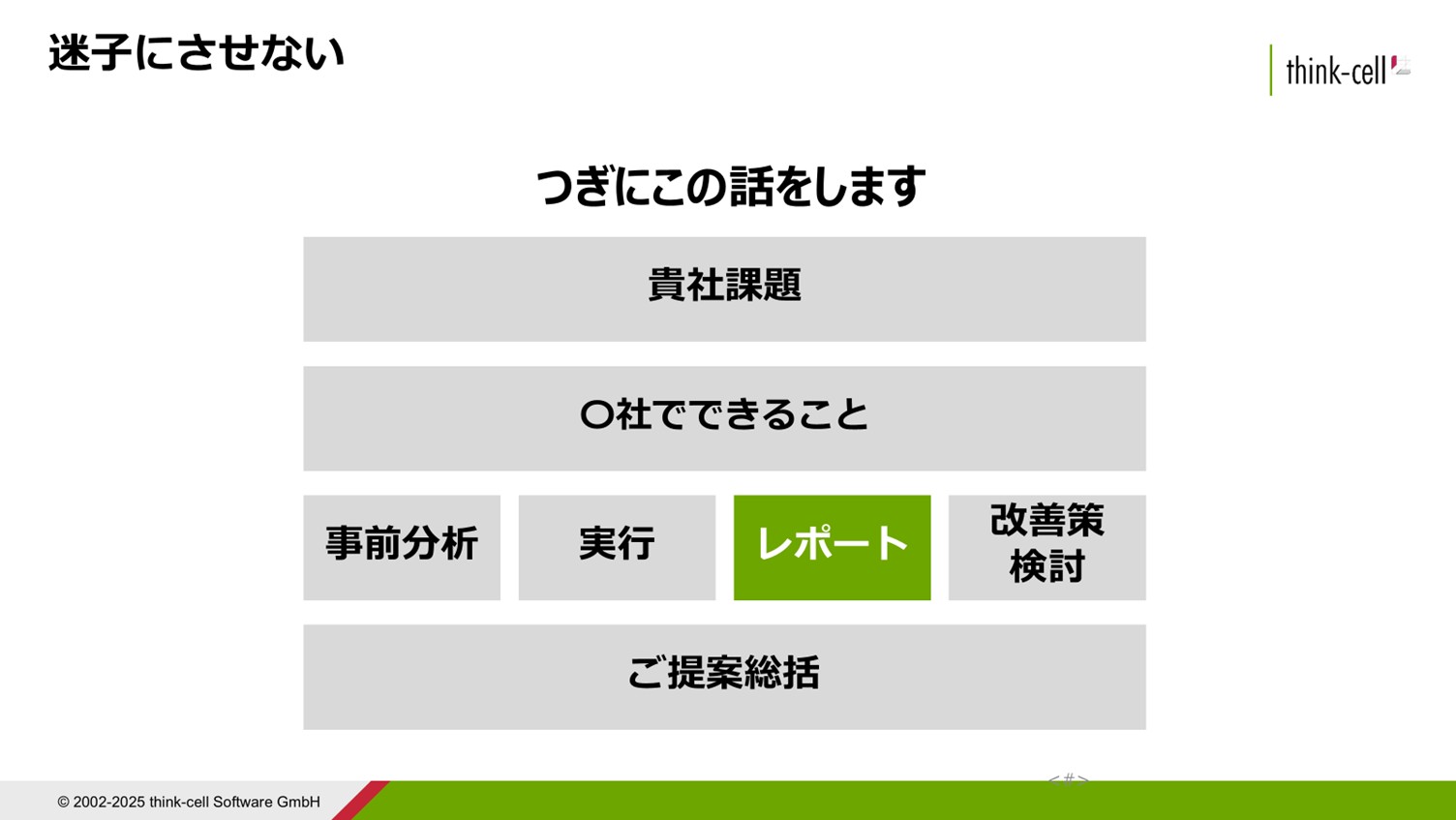

6. ナビゲーション挿入で資料迷子をゼロにする

資料が長くなるほど、読み手が「いま全体のどこにいるのか」を見失いやすくなります。特に、提案資料や月次報告のようにスライド枚数が多い場合、ナビゲーションがないと、上司は論点の流れを見失い、重要な判断に集中できなくなりがちです。

まずは上記のように、報告書の冒頭で全体の構成を伝えておくことが大切です。

その上で、話の内容が変わるたびにスライドの現在地を伝える構成が有効です。

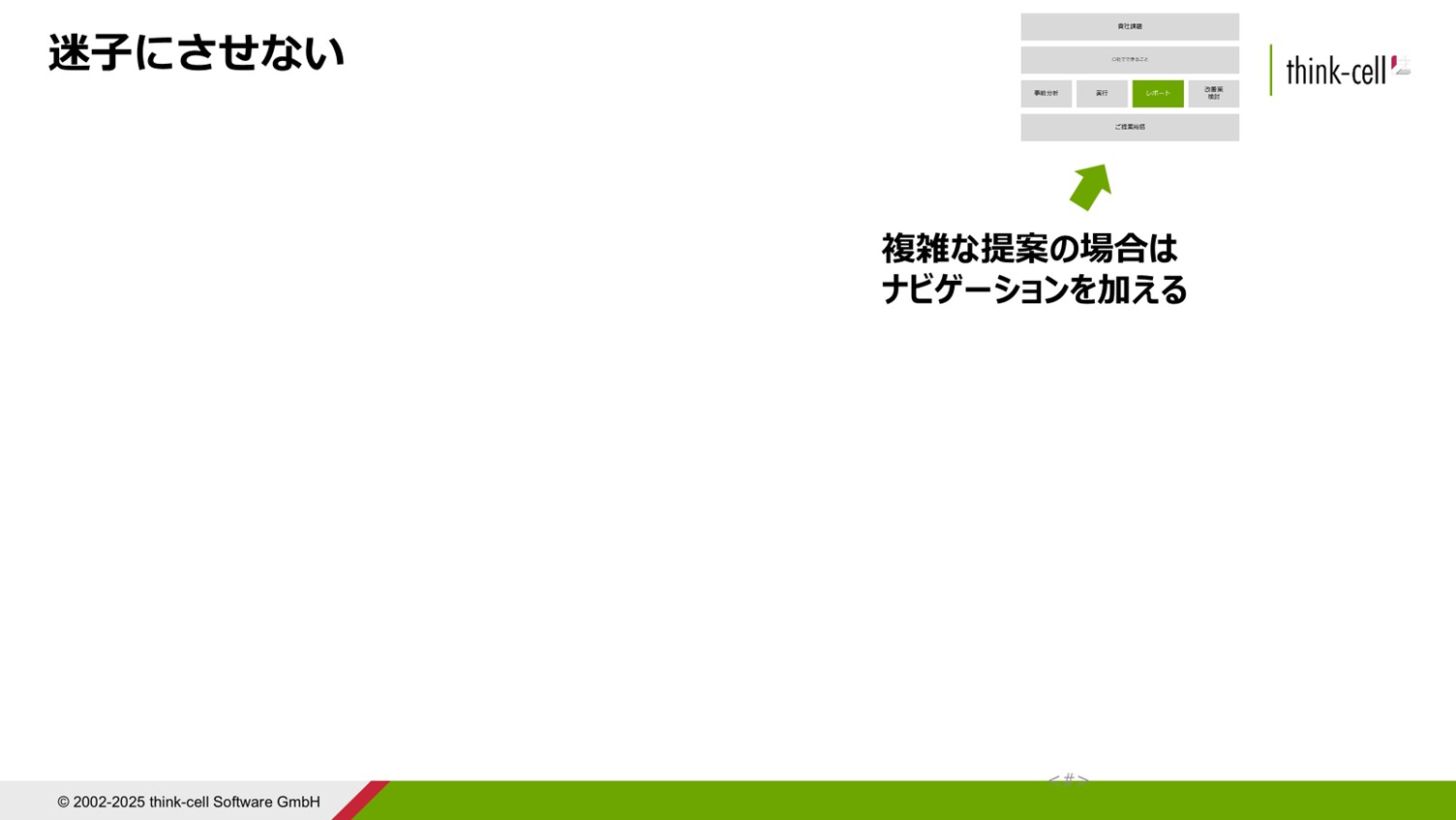

特に枚数が多かったり複雑性が高かったりするスライドの場合は、常にナビゲーションを表示しておくのも効果的です。

たとえば「1/4:課題」「2/4:分析」「3/4:対策」「4/4:結果」のように、進行段階を明示するだけでも資料全体の見通しが良くなり、読み手の集中力が持続します。

このようなナビゲーションが必要なほど複雑な資料作成には、think-cell「アジェンダ」機能の活用がおすすめです。

章立てに応じた目次バーが自動で生成され、PDF化してもリンクが保持されるため、プレゼンにもそのまま使えます。また、途中で構成を変更する際も、ひとつのアジェンダスライドを変更すると、中身のスライドそしてその他のアジェンダスライドすべてが自動で更新されるので、修正ミスが起こることがありません。また、構成の透明性が高まることで、報告の信頼性と評価も向上します。

7. ライブラリ活用&think‑cellテンプレで効率化

報告書作成の負担を減らしつつ、一定の品質を保つためには「テンプレートとライブラリの活用」が不可欠です。

3万社・120万人以上のユーザーを擁する think-cell は、レイアウト自動調整機能と豊富なビジネスシーン用のスライドテンプレートを提供しており、工数を削減しながら伝わりやすいパワポ報告書の作成が可能です。

テンプレートを活用するだけで、作業時間を最大70%程度削減しながら、資料の質と一貫性を同時に高めることが可能です。

次の会議では「上司がうなづく」資料を

説得力あるパワポ報告書を作成するには、伝えたい内容をやみくもに詰め込むのではなく、「伝わる構造」を意識する必要があります。

目線誘導レイアウトやワンメッセージ主義、色やフォントの統一など、小さな工夫の積み重ねが、読み手の理解速度を高め、意思決定を加速させます。

think-cellのテンプレートやライブラリを活用することで、作業時間を削減できるだけでなく、資料の完成度も大幅に向上できます。今回紹介した7つの実践的なコツを取り入れながら、「報告のたびに評価が高まる資料づくり」を目指しましょう。

もっと読む:

着手を簡単にし、最も一般的なビジネスプレゼンテーションシナリオを網羅した、70以上ものPowerPointスライドテンプレートをご覧ください。