伝わるパワポは目次から!無料テンプレート付

28 分で読めます — by Risa Abe

パワポ資料を作るとき、目次を軽視していませんか?

実は、目次は「資料全体の第一印象」を左右する極めて重要な要素です。整っていない目次は、せっかくの内容を伝わりにくくし、会議の流れを妨げてしまいます。

逆に、見やすく整理された目次は「資料全体の地図」として機能し、聞き手の理解と納得を大きく後押しします。

本記事では、基本的な目次の作り方からデザインの工夫、さらにthink-cellのライブラリを使ったテンプレート活用法まで詳しく解説します。

本記事のアジェンダ

- パワポ資料で「目次」が重要な理由

- 【基本編】パワポ目次の作り方4ステップ

- 【応用編】機能性を高めるテクニック

- 実務で役立つ!目次を整理すべきシーン

- よくある目次の失敗例と改善策

- 戦略コンサル御用達!think-cellで即完成

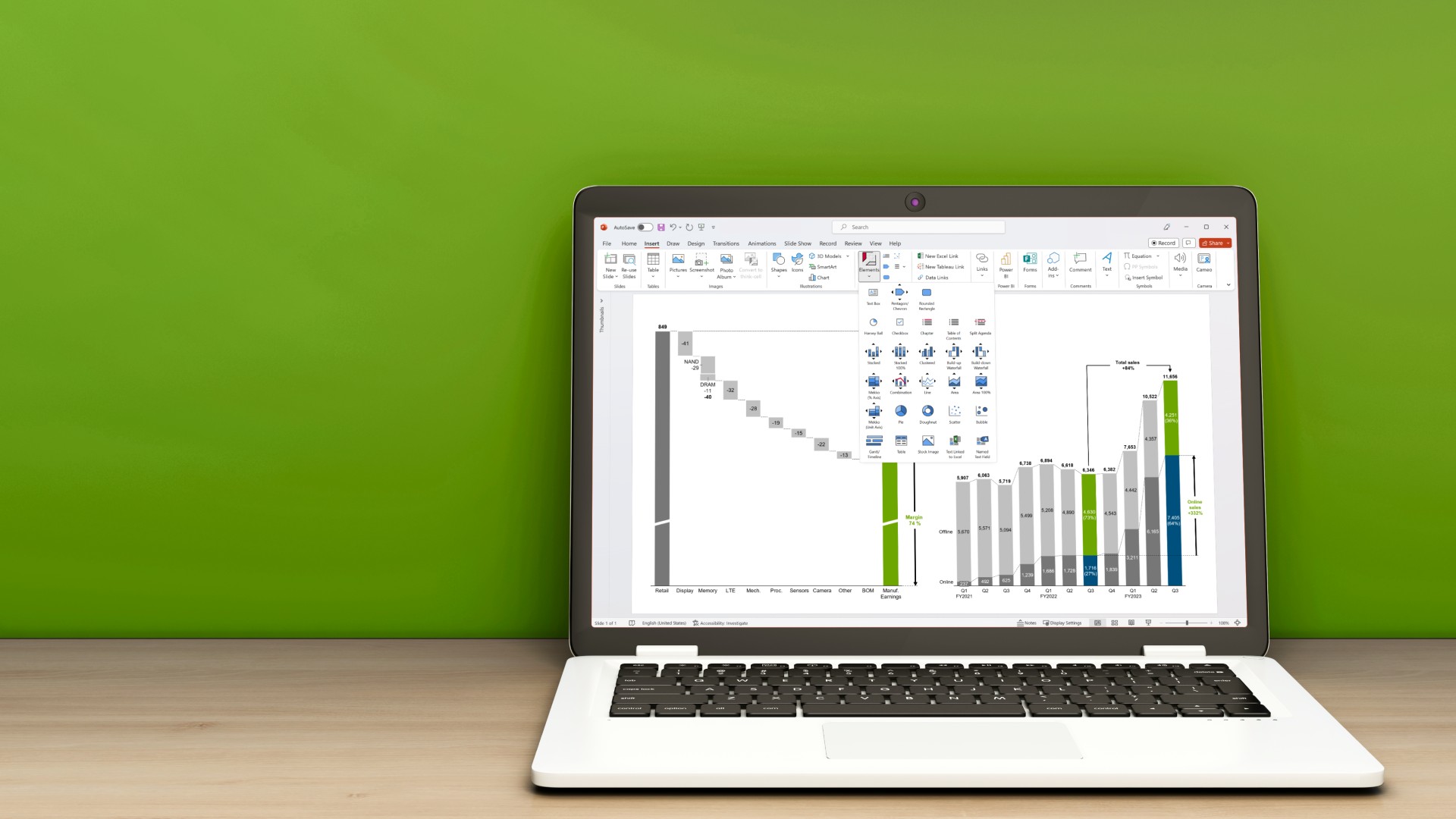

パワポ拡張ツールの「think-cell」では、250種類以上のビジネススライドテンプレートをパワポ内で提供。複雑なスライド作成や面倒なグラフ作成・編集も簡単に自由自在に行えます!

会社のメールアドレス登録でいますぐ30日間無料で使ってみよう。

パワポ資料で「目次」が重要な理由

目次は資料全体の「地図」であり、章立て・論点・結論への導線を一枚で提示する役割を担います。適切な目次を配置することで、発表者にとっては話の進行を管理し、聞き手にとっては現在地の確認と先読みを可能にします。

経営層レビューや営業提案の現場では、プレゼンテーションの最初の段階で「何を、どこまで、どう示すか」を示せるかが評価を左右します。

全体の構成が曖昧だと話が伝わりにくくなったり、意思決定が長引いたりしやすくなります。明快な目次は議論の焦点を固定し、時間対効果を最大化するのです。

【基本編】

パワポ目次の作り方4ステップ

効率的な目次作成は「骨組み→整列→可読化→整合」の順で行います。白紙スライドを専用に用意し、アウトラインから章タイトルを抽出、箇条書きや番号で階層を表現します。

さらに、ページ番号とリーダー線で視線誘導を設計し、最終的に全スライドと整合を取ります。操作は単純でも、順序を守るだけでブレのない目次に仕上がります。

ここでは、パワポで目次を作成するための5つのステップを解説します。

STEP 1. 白紙スライドを目次用に準備

デザイン済みの途中スライドに目次を挿入すると、余白や行間が崩れがちです。

まずプレゼンテーション資料の冒頭2枚目に白紙スライドを追加し、「目次」専用の余白・行間・段落インデントを設計しましょう。

テンプレートのタイトル体裁を流用せず、本文用テキストボックスで自由度を確保するのがコツです。レビュー時に章を追加しても、独立スライドなら再配置が容易です。表紙→目次→サマリーの3点セットを固定化し、毎回の作成コストを下げましょう。

STEP 2. アウトラインからタイトルを抽出

スライドごとにコピーすると、漏れや順序ズレが起きやすくなります。表示→アウトラインを開き、章(H1相当)と節(H2相当)だけを抽出して階層を整えましょう。

本文テキストが混入している場合は、タイトル書式を統一してから再抽出します。章は名詞止め、節は動詞句など表記ルールを揃えると、一覧の可読性が上がります。

冗長な言葉を削り、重複概念は統合することも重要です。会議の目的に沿って、不要な節は思い切って削除する柔軟性が求められます。

STEP 3. 箇条書きや番号を装飾

階層が曖昧だと、発言者も読み手も迷子になりやすいです。

章=太字・大きめ、節=通常・やや小さめなどサイズ差で階層を明示し、段落番号で順序を固定しましょう。行間は1.1〜1.2倍、段落前後の余白を最小限にして、縦の密度を保つことも大切です。

また、章番号は「1.」「2.」の十進表記に統一し、先頭位置をそろえると視線が滑らかに走ります。強調色は1色のみ、背景は無彩色でコントラストを確保。記号やアイコンの多用は避け、読みやすさを最優先に設計することが大切です。

STEP 4. ページ番号を揃える

目次は「行頭=項目」「行末=ページ番号」が基本形です。右揃えで桁をそろえ、2桁・3桁が混在する場合はタブとリーダー線(……)で視線を誘導します。

ページ更新漏れは信頼性を損なうため、最終出力前に通し番号を一括で確認しましょう。章の冒頭ページのみ番号を記載し、節には記載しない簡略型も有効です。

また、配布版と発表版でページの付け方を変える運用も検討し、印刷・投影の両方で読みやすい体裁へ最適化しましょう。

【応用編】

目次を機能的にする3つのテクニック

見やすい目次に「操作性」を加えると、長尺資料や質疑応答で真価を発揮します。可視性・操作性・美観の3点を同時に満たす工夫が、プレゼン体験を滑らかにします。

ここでは、目次を機能的にするための3つのテクニックを解説します。

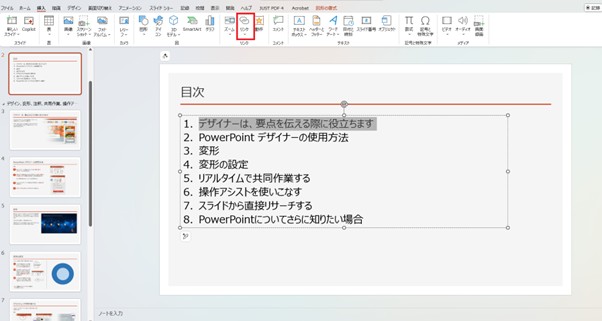

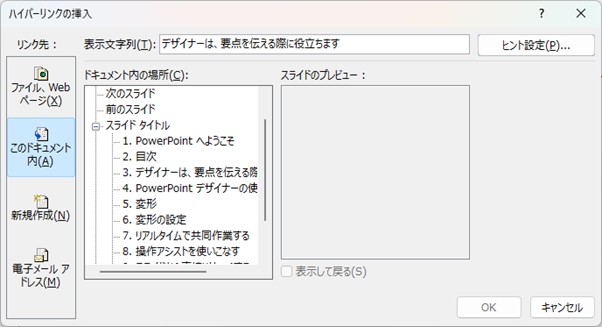

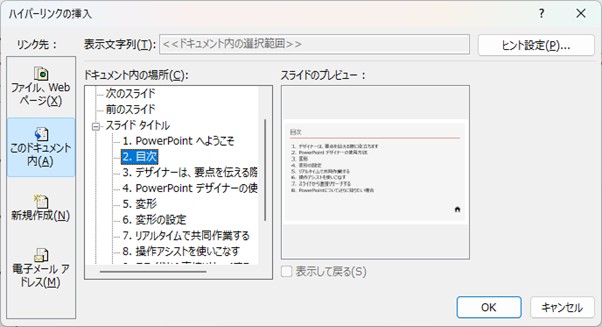

ハイパーリンクで目的ページへジャンプ

目次の各項目を「挿入→リンク→このドキュメント内」に設定すると、クリックで該当スライドへ移動できます。

ハイパーリンクは、ページ数が多い資料のQ&Aやデモの際の寄り道に強く、参加者の関心に即時に反応できます。リンクは章タイトルに限定し、節レベルは重要箇所のみ付与すると運用が軽くなります。

色変化や下線はスタイルで統一し、リンク有無の差を最小化しましょう。PDF配布を想定する場合も、内部リンクは保持されるため、会議後の自己学習や再確認にも有効です。

戻るボタンで目次へ戻る

遷移先への移動ボタンを設置するだけでは、すぐに迷子になってしまいます。全スライドのフッター位置に、目次へ戻る小さなボタン(家形アイコンや「TOC」テキスト)を配置しましょう。

スライドマスターに配置すれば、全ページへ一括で「戻るボタン」を適用可能です。リンク先は目次スライドに固定し、配色は淡色で主張を抑えるのがおすすめです。

また、クリック領域を十分に確保し、発表モードで誤操作が起きにくいサイズ感に調整することも大切です。初めて資料を目にする人でも迷いなく操作できる導線は、資料への信頼感と発表の安定性を高めます。

デザインの工夫で「伝わる目次」にする

情報量が多い場合は二列レイアウトで視線距離を縮め、章見出しにカテゴリ色を薄く帯状に敷くと、グルーピングが直感的になります。

まず、背景に写真や図形を使う場合は、彩度を落としコントラストを確保しましょう。本文の黒は80〜90%の濃度にし、白地にややグレーの区切り線で密度を整えます。

アイコンは章の意味が変わらない範囲で最小限にとどめた上で、印刷・投影・小画面の全環境で読みやすいかを、最終チェックリストで検証しましょう。

実務で役立つ!目次を整理すべき3つのシーン

目次の投資対効果が特に高いのは、会議資料・外部プレゼン・長大プロジェクトの3つの領域です。

実務で資料を使用する際には、各シーンに合わせ、粒度・導線・表記ルールを最適化することが重要になります。ここでは、3つのシーンごとに、目次の整理のポイントを解説します。

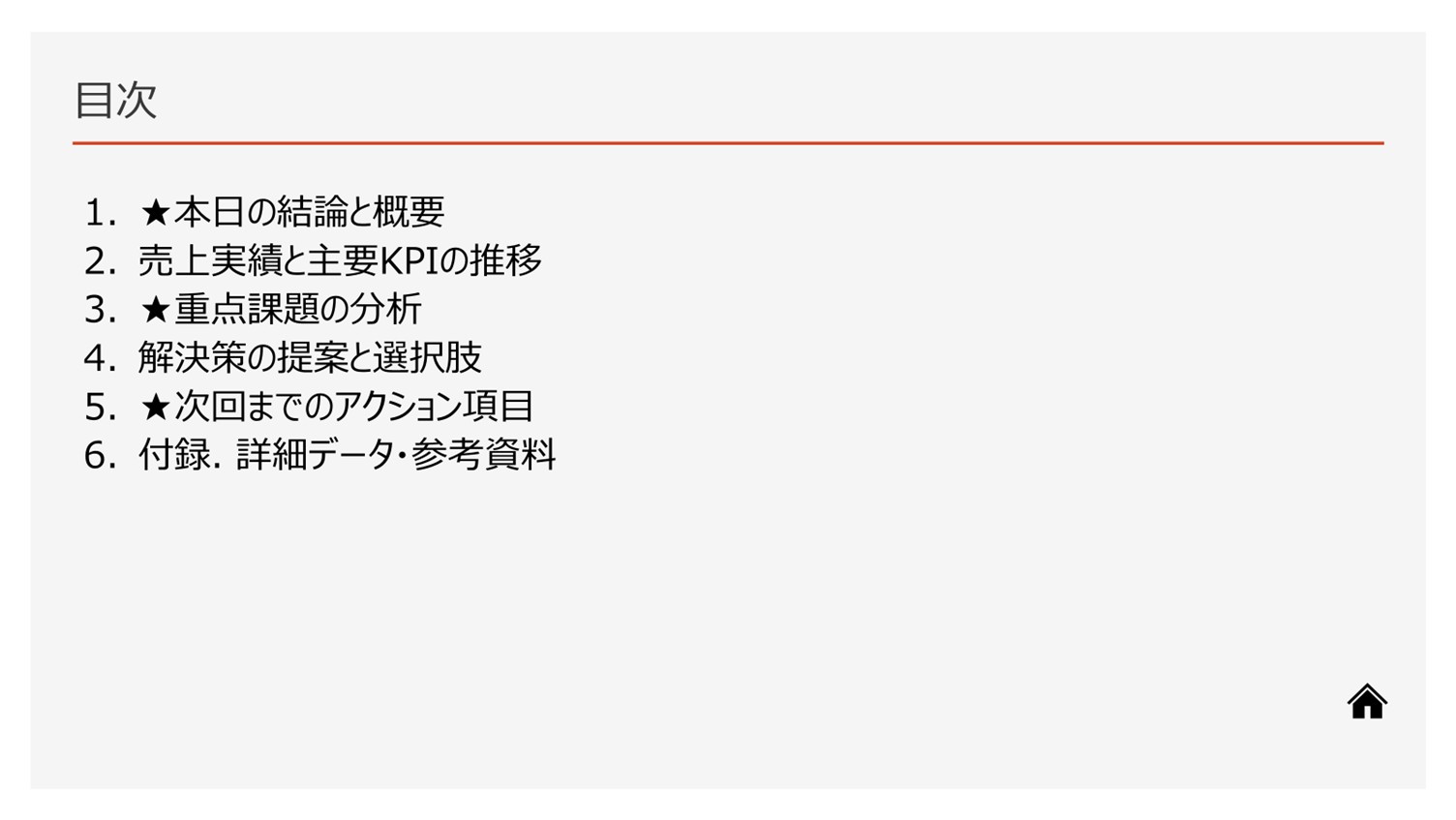

会議資料や社内報告書の場合

会議は時間との戦いです。目次で議題の順序と到達点を明示し、結論・根拠・アクションの位置を可視化しましょう。

章数は絞り、重要章の左側に「★」などの記号や、強調色で印を付けると、注目すべきポイントがひと目で伝わります。

また、オンライン会議で使用する場合は、目次に現在位置を示すハイライトを加えると読み手の理解が途切れません。

PDFなどで配布するファイルは、あらかじめページ番号を明確化し、議事録からも参照できるよう項番を統一することも大切です。

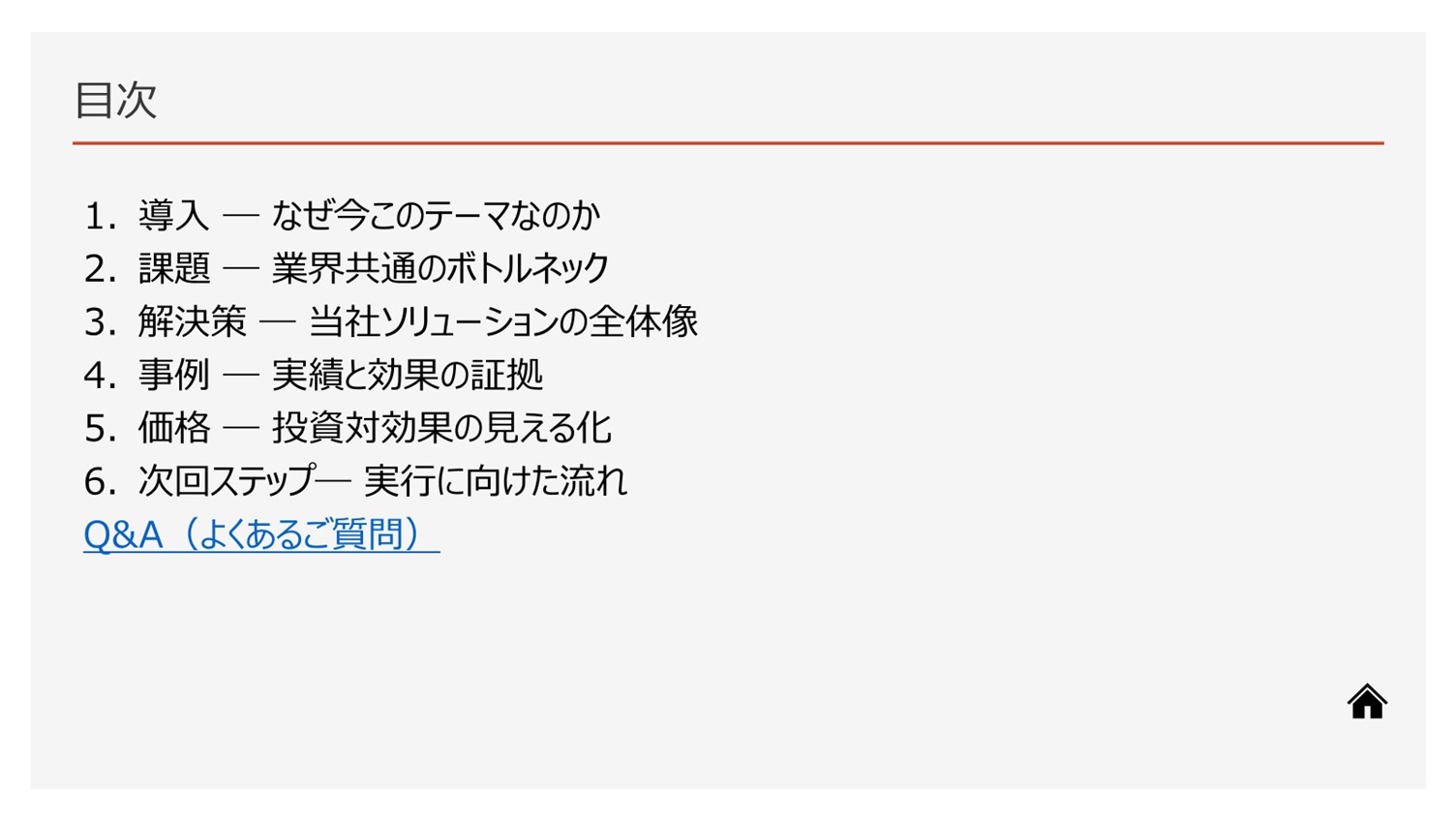

外部プレゼンや営業資料の場合

外部向けの資料は「相手の関心に最短で届く導線」を意識することが大切です。

導入→課題→解決策→事例→価格→次ステップの型で、意思決定フローに沿った目次を提示しましょう。目次の各章に1行コピー(便益)を添えると、先読みが進み離脱を防げます。

また、Q&A頻出章にはハイパーリンクを仕込み、デモや価格に即ジャンプ可能にしておく工夫も効果的です。非公開情報の有無を章タイトルに明示し、配布版と発表版で表記を切り替えるようにしておくと、商談をスムーズに進めやすくなります。

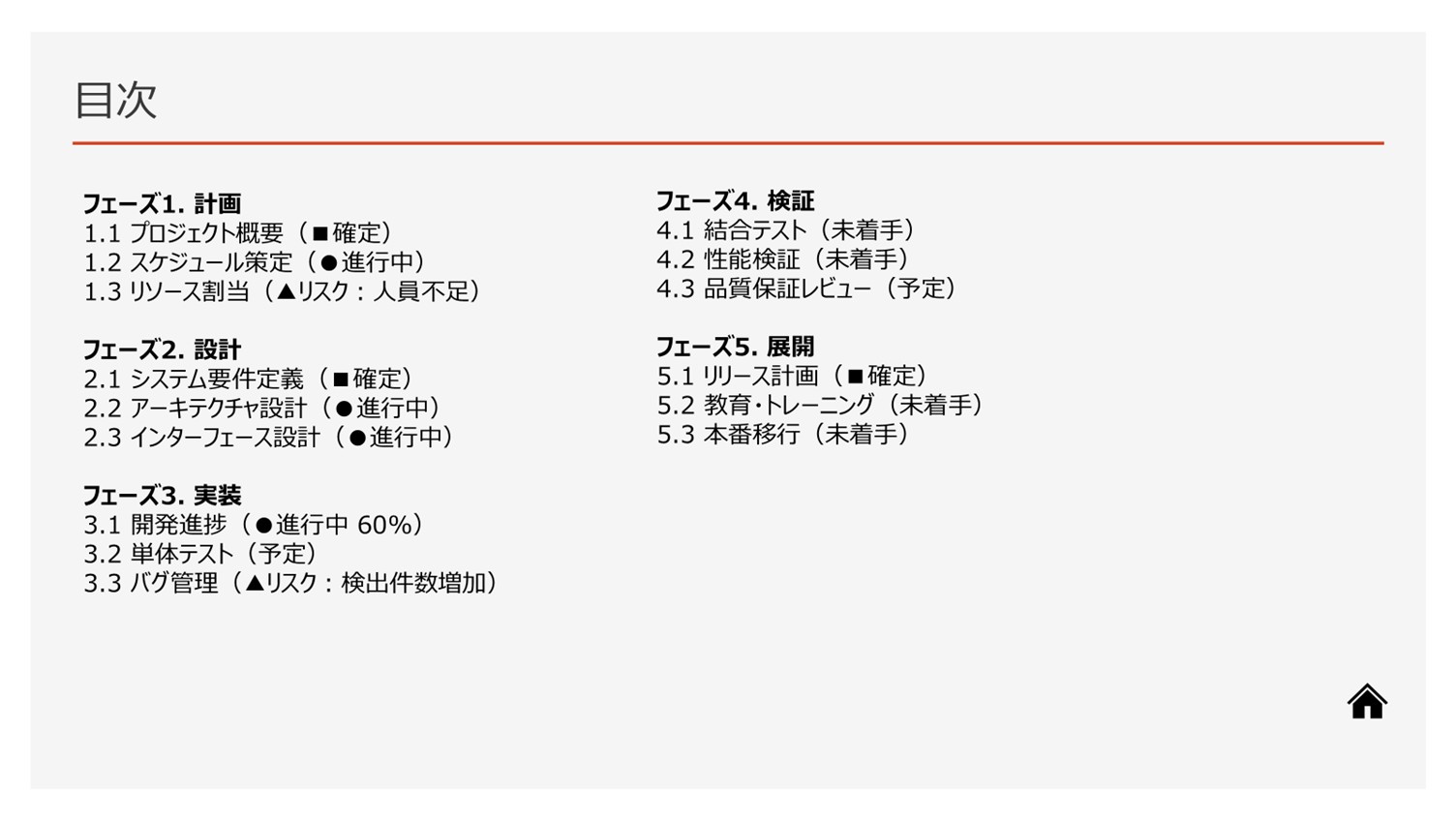

長大なプロジェクト資料の場合

数十〜数百枚の資料では、目次がプロジェクトの「構造化メモ」になります。上位にフェーズ(計画・設計・実装・検証・展開)を置き、各章に成果物・進捗・リスク・決定事項を紐づけましょう。

章番号は「2.3.1」の多段に統一し、ステータス記号(●進行中/▲リスク/■確定)を付与するとレビュー効率が向上します。定例報告などの場面では、要約版の目次と詳細版の目次を併記し、俯瞰と深掘りの両方に応えられる工夫を凝らすのもポイントです。

よくある目次の失敗例と改善策

パワポで目次を作成する際によくある失敗として、項目が多すぎる、タイトルが抽象的、ページ番号やリンクが未更新のままになっている、などが挙げられます。

ここでは、3つの失敗例と具体的な改善策について解説します。

項目が多すぎて逆に読みにくい

すべてのスライドを目次に並べると、情報密度が過多になり要点がぼやけます。具体的な内容は章へ集約し、詳細はアウトラインや付録へ退避しましょう。

会議の目的に直結しない節は統合・削除し、章間の重複を解消することも大切です。原則として「序破急」を意識し、全体を3〜5章に圧縮すると良いでしょう。

完成時のレビューでは、「この章は読み手の意思決定に必要か」を十分に検証して、目次に載せる必然性を再考することをおすすめします。

タイトルが抽象的で内容が伝わらない

「概要」「その他」などの抽象的な目次は、読み手の離脱を招きやすくなります。

タイトルは「何を」「どうする」「何が得られる」を短句で示し、「結論と提言」「費用対効果の試算」など具体語に置換しましょう。

体言止めで端的に表し、並列の章は文型を統一することも重要です。また、外部向けでは禁則語や社内用語を排除して、誰でも同じ意味で理解できる表現に統一する配慮も欠かせません。

「タイトルを見ただけで内容が想起できるか」をレビューの指標にすると、高品質な資料に仕上がりやすくなります。

ページ番号やリンクが更新されていない

章の追加・削除後に目次のページ番号や内部リンクを更新し忘れると、資料の信頼性が一気に低下します。通し番号は最終出力直前に一括確認し、内部リンクは章タイトルのみに絞って影響範囲を限定しましょう。

配布用PDFのしおり(ブックマーク)も目次と一致させ、閲覧体験を整えます。版を管理する際は、日付・版数・変更点を表紙裏に記録しておくことが望ましいです。

公開前の「リンク・番号・表記ゆれ」3点セットは必ずダブルチェックしましょう。

戦略コンサル御用達!think-cellで即完成

世界トップ戦略コンサルティングファーム10社すべてで、導入されているパワポ拡張ツールの「think-cell(シンクセル)」をご存じでしょうか?

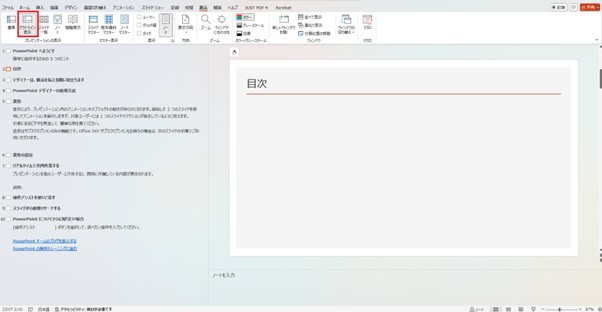

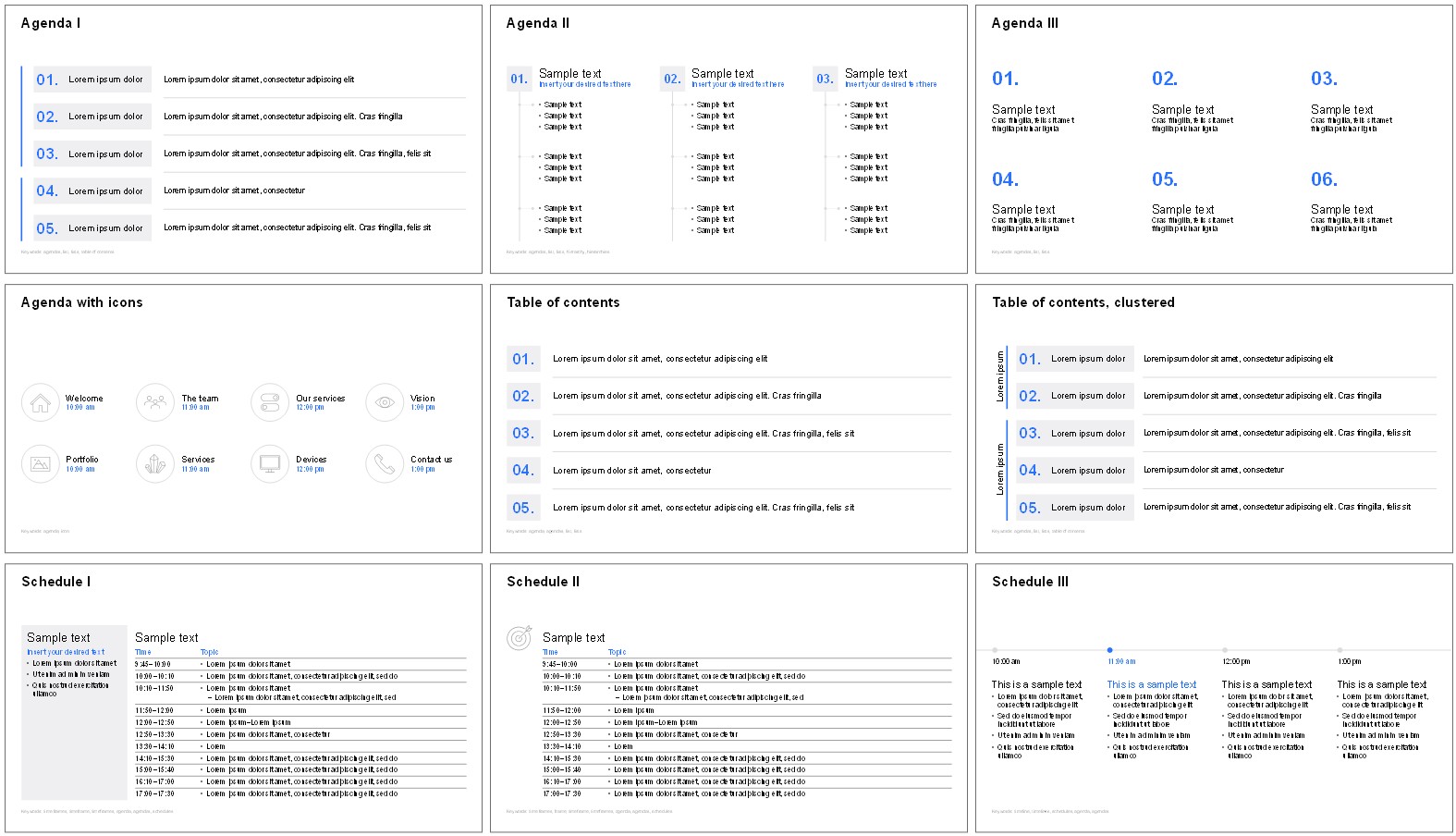

think-cellには多数の機能がありますが、think-cell Libraryではビジネス現場で使用できる250種類以上のスライドテンプレートをパワポ内で提供しています。その中には、アジェンダ、目次用のスライドもあり、それを活用すれば一瞬で目次スライドが完成します。

パワポを使ってゼロから目次を整えるのは、想像以上に手間がかかります。そこでthink-cellを使えば、整列・余白・段落ルールが最適化された目次をドラッグ&ドロップで適用可能です。

さらに、章番号・ページ整列・二列配置のレイアウトもプリセットで、色や書体をブランドに合わせて一括変更できます。長尺の資料や短納期の案件にも強く、作業時間を大幅短縮しつつ体裁崩れを防げます。

また、調査資料や複雑な資料を作成する際には、資料作成の途中や最終段階で、全体構成を変更したりすることがあります。そんな際に便利なのが、think-cellの人気機能の一つ「アジェンダ」機能です。目次スライド1枚を変更するだけで、他の目次スライドを自動で更新したり、スライドを並べ替えるだけで自動で目次スライドとその中身スライドも自動で並べ替えが完了します。

think-cellでは30日間のすべての機能をお試しいただける無料トライアルをご用意していますので、伝わるパワポを効率的に作成したいとお悩みの方は、まずはお気軽にお試しください。

まとめ|

目次をうまく活用して資料の質を底上げしよう

目次は資料の道しるべであり、論点・導線・結論の全てを先回りで設計する装置です。基本手順で骨組みを固め、ハイパーリンクや戻るボタンの追加によって操作性を高めた上で、二列や色分けで可視性を高めれば、理解速度と説得力が飛躍します。

とはいえ、パワポで毎回1から資料の目次を作成するためには多くの工数を捻出しなければなりません。資料作成の効率化にお悩みの方は、think-cellの導入も視野に入れながら、「伝わりやすい資料の作り方」を社内で確立していきましょう。

パワポ拡張ツールの「think-cell」では、250種類以上のビジネススライドテンプレートをパワポ内で提供。複雑なスライド作成や面倒なグラフ作成・編集も簡単に自由自在に行えます!

会社のメールアドレス登録でいますぐ30日間無料で使ってみよう。

着手を簡単にし、最も一般的なビジネスプレゼンテーションシナリオを網羅した、70以上ものPowerPointスライドテンプレートをご覧ください。