Excelグラフ軸の目盛間隔の変更方法【時短技紹介】

21 分で読めます — by Risa Abe

Excelグラフの「軸」と「目盛」を適切に設計すると、数値の伝わり方が劇的に変わります。

本記事では下記について紹介します。

本記事では、Excelの標準機能や自動化ツールを活用し、目盛設定の悩みを解決する5つのステップを解説します。第二Y軸も含め、時短でハイクオリティなグラフを完成させる方法を解説しますので、資料作りにお悩みの方はぜひ参考にご覧ください。

Excel標準機能で目盛間隔を調整する4ステップ

Excelグラフで情報を正確かつ分かりやすく伝えるためには、軸や目盛間隔を適切に設定する工夫が欠かせません。自動設定に頼るだけでは、外れ値やデータ構造によって視認性が損なわれることもあります。

ここでは、Excel標準機能だけで軸と目盛間隔を自在に調整し、グラフの説得力と美しさを両立する具体的な4つのステップを解説します。実務でそのまま役立つ手順として、ぜひ参考にしてください。

ステップ1:まずは「軸の単位」を決める

グラフ作成の第一歩は、軸単位の適切な設定です。

Excelでは軸の目盛を「自動調整」「手動設定」「対数軸」の3種類から選択できます。

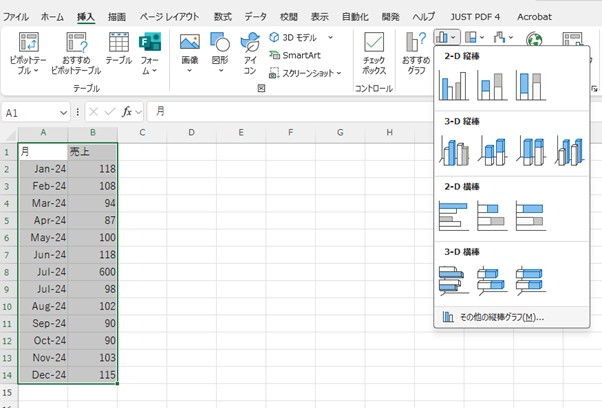

今回のグラフでは、データ範囲を選択した後「挿入」→「縦棒グラフ」→「その他の縦棒グラフ」から色分けされたグラフを選択しています。

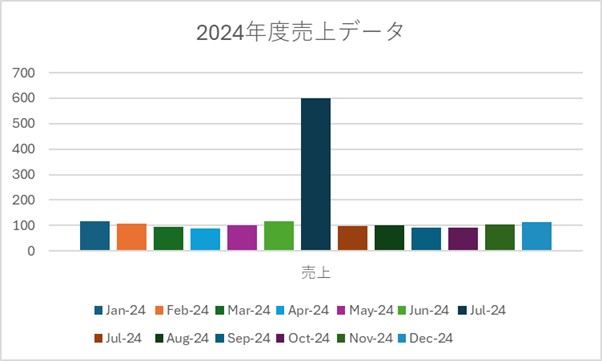

「自動設定」とは、上記のように、グラフを挿入した時に初期状態で設定されている状態を指します。

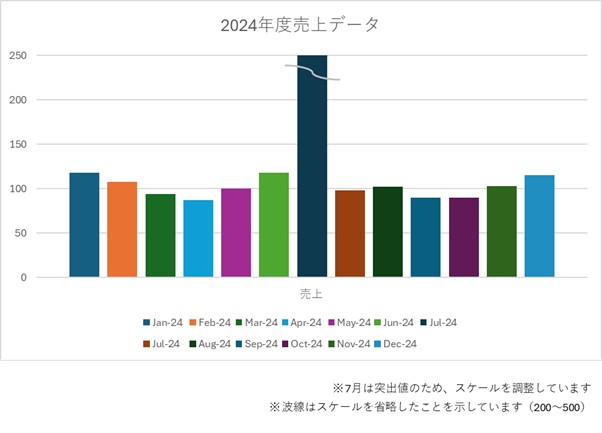

データ範囲に応じて柔軟にスケーリングされますが、上記の例グラフように、極端な外れ値があるとスケールが広がり、他のデータが視認しにくくなる点には注意が必要です。

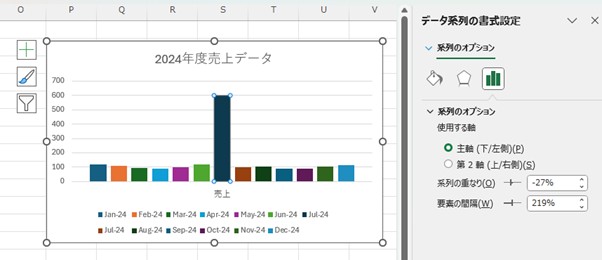

一方、「手動設定」は棒グラフを個別に右クリックし、「データ系列の書式設定」から自由にカスタマイズする方式です。

最大・最小値、間隔を自分でコントロールできるため、重要な数値にフォーカスしたグラフを構築可能です。たとえば営業実績の推移を比較したい場合は、固定間隔で並べたほうが傾向が読み取りやすくなります。

上記のように、スケールを圧縮して外れ値を見やすく表示させることも可能です。

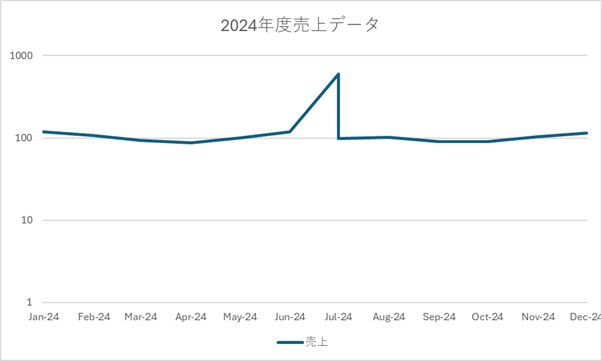

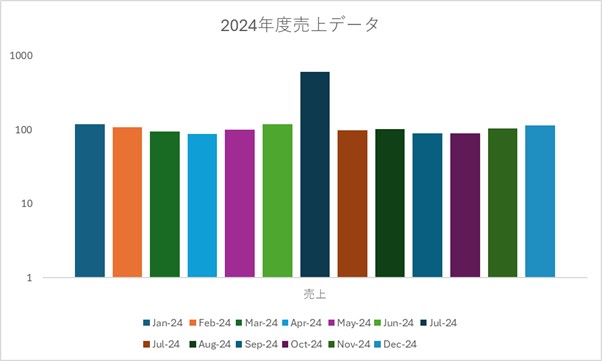

なお、データが指数的に増減するケースでは、「軸のオプション」から「対数目盛を表示する」方法が有効です。

この時、棒グラフは対数スケールに変更した際の変化率が分かりにくいため、「折れ線グラフ」や「散布図」などに変更することをおすすめします。

前述の棒グラフを折れ線グラフに変更し、対数スケールを表示した例では、7月の突出した変化率の高さを視覚的に確認できます。データ特性に合わせて軸の単位を使い分けることが、読み手に誤解を与えない資料作りに重要です。

ステップ2:目盛線を設計「見せる・隠す」デザイン3原則

目盛線の表示は、単に「あるか・ないか」の選択ではなく、「どの線を・どの程度目立たせるか」を設計することが重要です。

Excelには主目盛線と補助目盛線の2種があり、それぞれに役割と適切なデザインがあります。

特にプレゼンテーション用の資料では、目盛線が目立ちすぎると本来強調すべき要素の視認性が落ちるため、線の太さ・種類・色を細かく調整して情報の階層を設計することがポイントです。

実務でよく使われる主な3つの演出パターンとそれぞれの使い分けは、下記の通りです。

①主・補助目盛線のメリハリ

主目盛線と補助目盛線を明確に区別すると、グラフ全体の可読性が大きく向上します。主目盛線は「実線・太さ1pt」を基本とし、視覚的な基準軸としてはっきりと表示しましょう。

一方、補助目盛線は「破線・太さ0.5pt」程度に抑えることで、視線を妨げずに読み手の理解をサポートする存在に留められます。補助線を強調しすぎると、チャートの主役であるデータ系列が埋もれてしまい、意図が伝わらなくなるリスクがあります。

色についても、Excelの標準グレー(#E7E6E6)はやや薄すぎるため、#D9D9D9のやや濃いグレーを用いると最適です。数値ラベルと目盛線がバッティングしないよう、表示位置にも気を配ることで視覚的なストレスを軽減できます。

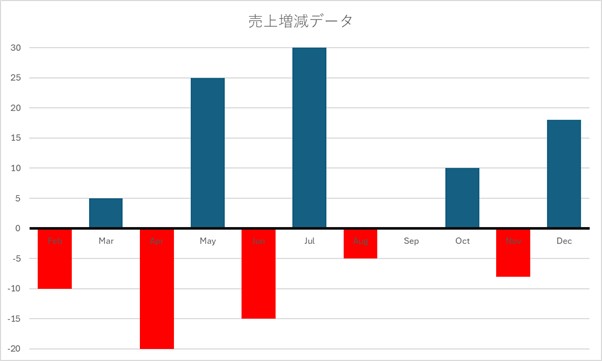

②ゼロラインを強調して増減を瞬時に伝える

特定の閾値を超えた変化を際立たせたい場面では、「ゼロライン」を強調するのが効果的です。特にKPIレポートなどで「赤字転落」や「売上のマイナス成長」を明示する際は、ゼロを太めの線で目立たせるだけで、読み手の理解が格段に早くなります。

Excelでは、対象となる軸を右クリック→「軸の書式設定」→「線の色・太さ」でカスタマイズ可能です。太さは2pt、色はブランドカラー(例:企業イメージのブルーやレッド)を使うことで、資料全体のトーンに統一感を持たせることもできます。

また、ゼロラインが強調されていると、増加・減少の方向性を瞬時に認識しやすくなり、戦略的な判断をスムーズにする効果も期待できます。

③背景グリッドを消してチャートを目立たせる

(※背景グリッドを削除した状態のグラフ)

グラフの視認性を高めたい場合、思い切って背景グリッドを非表示にするのも方法のひとつです。特にプロジェクターで投影するプレゼンでは、背景の線が多いとデータがかすんでしまい、肝心のメッセージが伝わりにくくなります。

Excelでは、背景の目盛線を右クリックして「削除」をクリックすることで、背景をすっきりさせることができます。反対に、印刷資料などで情報を正確に伝えたい場合は、補助目盛線を淡く残し、読者が数値を読み取りやすいように設計することも有効です。

状況によって「見せる」「消す」の判断を使い分けることで、チャートの主張が明確になり、説得力のある資料が完成します。

ステップ3:データ更新時に目盛設定が崩れない構造を

Excelグラフの大きな課題のひとつが、データ更新のたびに目盛設定やスケール、ラベル位置がリセットされてしまう点です。これによりグラフの体裁が崩れ、再調整の手間が増え、資料作成の生産性が大きく損なわれます。

このような問題を防ぐ有効な手法が「Raw→Calc→Chart」の3層構造です。この構造では、各シートの役割を分けることで作業ミスや設定崩れを防ぎます。

- Rawシート:生データ入力専用。月次売上などを記載。保護設定で誤入力を防ぐ。

- Calcシート:集計・加工用。目盛最大値・最小値・間隔の基準値を計算。

- Chartシート:整形済みデータのみを参照し、安定したグラフを作成。

さらに、範囲指定に OFFSET 関数+名前定義 を組み合わせると、行や列の増減に柔軟に対応でき、更新時の再設定が不要になります。

この3層構造を取り入れることで、安定した資料作成と目盛設定の維持が実現でき、長期運用において大きな工数削減効果が期待できます。

ステップ4:VBAマクロで目盛の微調整作業をワンタッチ化

目盛間隔の手動調整は、グラフ作成の中でも特に地味ながら時間がかかりやすい工程です。データ更新のたびに軸の最大値や間隔を確認し、都度入力し直す作業は、月次や週次レポートなど定期資料では大きな負担になります。

そこで有効なのが VBA(Visual Basic for Applications) による自動化です。VBA を使えば、最大値を適切な桁で切り上げ、間隔を自動計算して均等に5分割する処理をワンクリックで実行できます。

例えば、以下のようなマクロを登録しておくと便利です。

|

Sub AutoScaleY() With ActiveChart.Axes(xlValue) Dim newMax As Double newMax = Application.WorksheetFunction.Ceiling(.MaximumScale, 10 ^ (Len(Int(.MaximumScale)) - 1)) .MaximumScale = newMax .MinimumScale = 0 .MajorUnit = newMax / 5 End With End Sub |

上記のマクロは、アクティブなグラフの縦軸(値軸)に対し、現在の最大値を次の切り上げ値(例:243 → 300)に設定し、間隔を5等分で自動調整します。

さらに便利なのは、この処理をリボンやショートカット(例:Ctrl+Shift+Y)に登録できる点です。これにより、目盛設定の再調整がボタン一発で完了し、資料作成の効率が大幅に向上します。

特に複数の類似グラフを作成する場面や、毎月の定型レポートで威力を発揮します。

【時短技】

think‑cellで目盛設定を秒速で整える

PowerPoint 上でグラフの目盛や軸設定を手作業で調整するのは、資料作成で時間を取られがちな工程です。そんなとき、資料作成ツールの think‑cell を使えば、軸間隔の調整や副軸の追加を含むグラフ設定を秒速で整えることが可能です。

ここでは、think-cellのメリットや、目盛設定をあっという間に整えるための具体的なテクニックを紹介します。

メリット1:軸間隔の変更は、スピード調整が可能

think‑cell のグラフなら、目盛間隔を直感的かつ自動で調整可能です。複雑な数値やデータ範囲でも、軸間隔・最大値・最小値を適切なバランスに調整でき、見栄えの良いグラフが短時間で完成します。

標準の PowerPoint グラフのように軸の書式設定を開いて値を手入力する必要がなく、実務での高い時短効果が期待できます。

メリット2:第二Y軸の追加もワンクリックで完了

ふたつのデータを使った「複合グラフ」はビジネスで役立つグラフの一つですが、作成や軸の調整で大変な思いをしたことはありませんか?

第二Y軸の追加も、think-cellならワンクリックで完了できます。副軸用のデータ系列も主軸と同様に目盛や配色が自動調整されるため、数値レンジが大きく異なるデータを一つのチャートにまとめたい場合に特に便利です。

目盛線や線の太さも簡単に微調整でき、見やすく一貫性のあるグラフを作成できます。

think‑cell で資料作成を効率化しよう

think‑cell は PowerPoint と Excel を連携でき、Excel 側のデータ更新後に PowerPoint グラフを「Refresh」ボタン一発で最新化できます。また、複数のチャートをまとめて配色統一したり、凡例や注記を自動配置したりと、資料全体のデザイン統一も簡単です。

目盛の最大値・最小値・間隔もダイアログから直接入力可能なため、手作業の再計算や調整が不要です。

think‑cellでは、メールアドレスを登録するだけで利用できる30日間の無料トライアルを提供しています。PowerPoint 上でのグラフ調整や資料作成にかかる作業時間を大幅に短縮できますので、ぜひこの機会にお試しください。

【まとめ】

軸と目盛の設計がグラフの説得力に

数値をただ並べるだけでは、グラフが示すメッセージが伝わりにくい資料になりがちです。適切な目盛間隔と軸設定こそが、データの違いや傾向を直感的かつ正確に伝える鍵となります。

本記事でもお伝えしたように、Excel の標準機能に加え、VBA マクロや副軸を活用することで、多くのビジネスシーンに対応できる柔軟なグラフが作成可能です。

さらに資料作成の工数を削減し、PowerPoint 上でも美しく整ったグラフを短時間で仕上げたい場合は、think‑cell の併用がおすすめです。必要に応じてツールも取り入れながら、グラフの品質と資料作成のスピードを同時に高めていきましょう。

着手を簡単にし、最も一般的なビジネスプレゼンテーションシナリオを網羅した、70以上ものPowerPointスライドテンプレートをご覧ください。